"Ya he leído en esos días la adaptación en viñetas de La vuelta al mundo en ochenta días dibujada por Torregrosa, que hizo, también en Joyas Literarias Juveniles, la trilogía de Verne formada por Los Hijos del Capitán Grant, Veinte mil leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, y de esta manera subordinada, sin haber conocido todavía a Julio Verne en sus libros, estoy convencido de que ser escritor es ser un Julio Verne, quizá porque he intuido que un escritor de raza está por encima de sus libros, que a un escritor cuando cuaja ya no le son necesarios los libros, porque su obra se vuelve invulnerable y se escapa de ellos, y se va metamorfoseando en tebeos, en películas, en sellos, en plumieres escolares, en escenas publicitarias o domésticas, en nombres de restaurantes y de bares, en cultura popular, en lo que sabe la gente sin necesidad de saber demasiado."

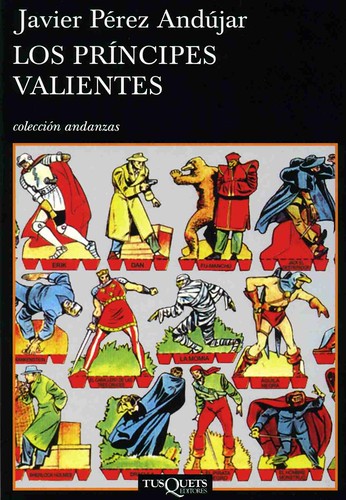

Vaya por delante que la Navidad es una puta mierda y que Javier Pérez Andújar es amigo, o le pretendo amigo. Y que sus Príncipes Valientes han salvado, este año, mi Navidad. Llevé la novela a casa de mis suegros para iniciar allí su lectura, y ahí me recluí unas horas, en la terraza, pasando páginas mientras mi fama de tipo familiarmente ausente (“estuvo antipático”, comentaban ayer por teléfono) se acrecienta. Regresamos a casa y seguí leyendo. Y a las tres de la mañana me descubrí subido a un renqueante taburete intentando alcanzar mi ejemplar de Los Hijos del Capitán Grant en edición de Bruguera (Colección Historias Selección, 1967) para intentar perderme en sus viñetas de la misma forma en que Javier Pérez se perdió en ellas de niño. Intentando así empaparme aún más de la magia que desprende este libro fabuloso. Intentando buscar sus Minas del Rey Salomón por si acaso eran las mías.

Los Príncipes Valientes me han enamorado con su prosa, que es hermosa (y todo lo que rima es verdadero). Los Principes Valientes emocionan y declaran su amor y gratitud a la cultura popular, a las novelas juveniles, a los tebeos, a las series de televisión. Y son terriblemente sinceros, honestos, de verdad, porque son Javier Pérez hablando de las cosas que le gustan. Le veo en la tele, loando El Quijote de forma dicharachera, venciendo timidez con ilusión. Y le veo en la mesa de un bar, tomando un café frente al mercado de San Antonio y comentando tebeos de Bruguera. O frente a una tapa de pulpo mientras nombra a Pan Tau o Kojak. Leyendo Los Príncipes Valientes descubro su pasión por Colombo y me doy cuenta de que Pérez tiene mucho de Colombo. Y me asombra leer que en su libreta anotó paralelismos entre la crisis del petróleo y Los Laureles del César.

Embebido en la poesía que desprende, a raudales, Los Príncipes Valientes, busco mi infancia entre sus páginas. Y la encuentro. Yo no vivía en el extrarradio del río Besos ni era hijo de emigrantes. Desde un enorme sobre ático del Ensanche, casa de mi abuelo y de mis tíos solteros, una casa sin mujeres, observaba casi toda Barcelona. Casi toda. Del Tibidabo a Montjuich, pero no el Besós. Si acaso las tres chimeneas humeantes que son su seña de identidad. No éramos La Familia Ulises y sí una familia muy rara, que flotaba entre licores y tabaco de picadura mientras se recreaba en un cinismo acomodado plagado de humor negro y escatología. Además, yo siempre me sentí del Llobregat, río que cruzaba varias veces por semana, mientras el Besós me sonaba a lugar lejano donde Cristo perdió el gorro. Y aún así la encuentro.

Me busco en las páginas de Los Príncipes Valientes porque, aunque yo viviera en un sobre ático y Pérez en un bloque, los niños no entienden de esas cosas y comparten otras más intensas: la misma tele, los mismos tebeos, las mismas novelas y los mismos gorros de Daniel Boone (que coge su escopeta y hace pum). Me busco en las páginas de los Príncipes Valientes porque Pérez, yo y tantos otros somos baby boomers del franquismo pop, que guardábamos tebeos en cajas, bajo la cama o el armario, tebeos que uno no sabía muy bien cómo llegaban o cómo se iban de nuestras manos pero que ahí estaban, tebeos que eran de lo primero a buscar cuando se iba a casa ajena, en pos de huecos ansiados y nuevos embrujos. Eran tebeos generosos que nos dejaban pasar horas en su interior y nos acompañaban mientras veíamos Todo es Posible en Domingo y mientras transitábamos de dictadura a democracia en un país que llenaba sus suelos y sus sueños de papeles y siglas.

Me busco en las páginas de Los Príncipes Valientes y me encuentro. Yo también quería ser escritor, y así lo dije siempre, y me sorprende descubrir, gracias a Pérez, que quería ser escritor porque las Joyas Literarias Juveniles de Bruguera y las películas del sábado por la tarde nos estimulaban de tal manera que queríamos ser como Verne o Salgari ya que no podíamos ser Nemo o Sandokán. También me encuentro, entre las palabras tan bien puestas de Los Príncipes valientes, como un niño fascinado por La Esfinge de los Hielos y por Arthur Gordon Pym, descubriendo, como quien descubre un tesoro secreto, los vínculos que unen a Poe con Verne, y estremeciéndome con el color del terror verdadero, que es el blanco. Y descubro, gracias a Pérez, que el Polo Norte es aventura y el Polo Sur puro pavor. ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!

Los Príncipes Valientes me ha dejado, ayer y aún hoy, trastornado y somnoliento, también soñador. Me he buscado entre sus páginas y ahora me doy rabia, porque son páginas tan sinceras que me siento impostor, porque Los Príncipes Valientes son Ruiz de Hita y Javier Pérez, que es un tipo cargado de ternura al que me gusta escuchar, y la próxima vez que le vea me esforzaré en no interrumpirle como hago siempre, porque si le interrumpo no va decir nada y me va a escuchar. Y yo voy a salir perdiendo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario